John Snow y la fuente del cólera

Hoy nos vamos a trasladar al Londres de mitad del siglo XIX, a 1854 para ser más exactos. La Reina Victoria estaba felizmente casada, pariendo sin talento, la sociedad era dominada por los hombres (vaya sorpresa), la revolución textil, la minería, el puritanismo y la moralidad, el afán por el trabajo… y mierda por todas partes.

Literalmente.

Londres era una ciudad con mucha población, 2,5 millones de habitantes en tan solo 230 km2. Sus estructuras eran antiguas, y no podían gestionar los residuos de una manera eficaz. Pero en todas partes hay negocio si sabes encontrarlo, y aparecieron los “hurgadores de basura” que comerciaban con los restos orgánicos e inorgánicos que se encontraban: los huesos de los esqueletos que emergían de la tierra, pues los enterramientos se hacían en cualquier lugar y sin los “six feet under” reglamentarios actualmente, se vendían a los hervidores de huesos; las heces caninas se vendían a curtidores para quitar la cal de sus herramientas. Los vagabundos de la ciudad habían comenzado un sistema de reciclaje que aliviaba un poco la acumulación de porquería en la ciudad. Aparte de estos hurgadores, existían los limpiadores de letrinas, que estaban entre las categorías más valoradas. Eran “autónomos” y se dedicaban a limpiar los pozos negros de las casas llenos de excrementos. Para ello trabajaban de 12 de la noche a 5 de la mañana y básicamente su trabajo consistía en sacar la mierda a cubos que se vaciaban en carretillas. El coste del servicio era de un chelín (un sueldazo) y además les solían regalar una botella de ginebra.

Las descripciones literarias de la época siempre hacen mención al terrible olor que asolaba toda la ciudad: muchos pensaban que provenían de las nuevas fábricas, pero la verdad es que era cosa de la cadaverina y su trabajo a la hora de descomponer la materia orgánica. Londres era una ciudad bonita, con su Palacio de Westminster o Trafalgar Square; y a su vez, los montones de excrementos podían llegar a alcanzar un metro de altura en sus propias calles.

En la Exposición Universal de 1851, se instalaron inodoros públicos en Hyde Park. Fueron utilizados por cerca de un millón de personas, que alucinaron tanto con las maravillas presentadas en la Exposición como con ver un váter por primera vez.

Empezaron a instalarse en las viviendas, pero sin un sistema de alcantarillado propicio, estos descargaban en los pozos negros de las casas que a su vez estaban ya desbordados.

La ciudad era muy grande y tenía muy pocas infraestructuras. El alto número de habitantes también trajo consigo un alto número de decesos, y gestionar los entierros de los cadáveres se les estaba dando tan bien como el de las fosas. Los cuerpos de las personas que vivían en la calle se recogían una vez a la semana, los miércoles. Estos eran llevados a las diferentes fosas comunes de la ciudad, que tenían unos 4 metros de profundidad. Allí se echaban los restos y se cubrían con tierra, hasta el miércoles siguiente, en el que se destapaba la fosa y se volvía a rellenar. El hedor flotaba por el barrio entero.

En los cementerios privados no mejoraba la cosa; en espacios para 3.000 personas se hacinaban hasta 80.000; los enterradores tenían que ir amontonando cadáveres para dejar espacio a los nuevos.

En resumen, la muerte y los excrementos tenían a Londres sumido en un terrible olor. Pero no era insalubre. Aunque en aquel momento la “teoría miasmática” (es decir, que las enfermedades epidémicas se transmitían por vía respiratoria) tenía un peso muy fuerte, era defendida incluso por la misma Florence Nightingale, en Londres podía desprender un hedor insoportable pero este no era nocivo.

Estamos exactamente en el 28 de agosto de 1854. La hija de Sarah Lewis, una bebé de seis meses, se despierta de madrugada entre vómitos y una abundante diarrea. Sarah llama al médico, y mientras espera, limpia los pañales en un cubo. Al acabar, baja al sótano de la casa a echar el agua sucia en el pozo negro del nº 40 de Broad Street, donde viven.

Y ahí empezó el brote de cólera más salvaje que tuvo Londres en el siglo XIX, que a su vez le ayudó a mejorar sus infraestructuras y cambiar sus creencias con respecto a la transmisión de algunas enfermedades, todo gracias a la lucha e insistencia de dos hombres, John Snow, médico, y Henry Whitehead, párroco.

Frente a la casa de los Lewis existía una de las mejores fuentes del barrio para abastecerse de agua. Incluso venían de otros barrios para recogerla: estaba bastante fría y tenía cierto sabor carbonatado, y la usaba tanto la cafetería del final de la calle como la tienda de sorbetes, o los mismos pubs para rebajar sus bebidas alcohólicas.

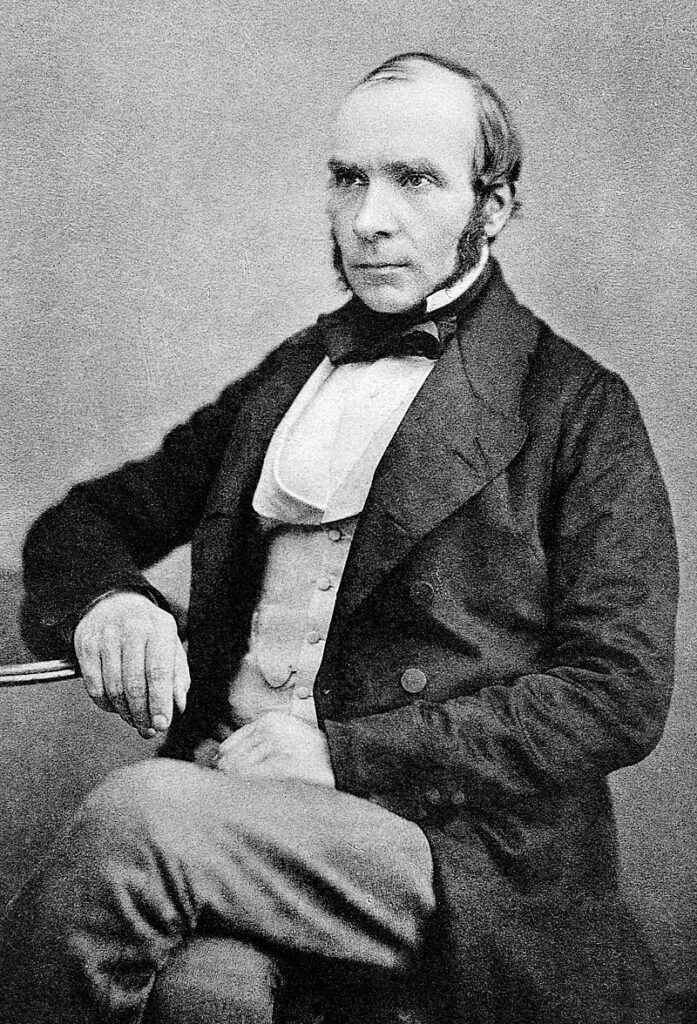

John Snow era un médico anestesista, experto en cloroformo y éter, que se había hecho famoso poco a poco, pero su atención a los dos últimos partos de la Reina Victoria con su anestesia le habían encumbrado como médico. Quizás su interés por el cólera surge porque al principio el cloroformo fue recetado por los médicos como método contra el cólera, lo que le tuvo en constante contacto con la enfermedad.

Pero él sabía de sobra que ese método no funcionaba, ya que rechazaba la teoría miasmática como método de contagio del cólera, les estaba llegando por otro lado, aunque todos los médicos y científicos defendían la contaminación atmosférica como medio de propagación. A finales de la década de 1840 tenía muy claro que el cólera se transmitía, a través de un agente desconocido, por el agua. El cólera no se inhalaba, se ingería, y probablemente fuera a través del contacto con aguas fecales. Pues le costó muchísimo al dr. Snow el convencer a médicos, científicos y a la población en general de que esto era así. Tanto, que se murió sin que el mundo científico le hiciese caso a su teoría del contagio, aunque después su metodología y estudios fueron venerados y seguidos a pie juntillas durante años.

Y es que Snow estaba seguro de que la contaminación por cólera, que había matado a tantas personas en tan poco espacio de tiempo y casi todas en la misma zona de Londres, (las que no ocurrieron en el Soho también tuvieron una explicación después) provenía de un único foco, la fuente de Broad Street. Pero cuando fue a por el agua para analizarla, se encontró que era incluso menos turbia que la de otras fuentes de la ciudad. Pero el problema estaba en que el Snow no sabía distinguir el cólera a través de su microscopio, pero sabía que estaba allí. Justo unos días antes, un científico italiano, Filippo Pacini, había conseguido identificar la bacteria del cólera en el intestino de una persona fallecida por esta causa. Pero obviaron en el mundo entero este descubrimiento, ya que el contagio a través de aire de cualquier enfermedad era la burra de la que no se bajaba ningún científico, y el v. Cholerae fue obviado durante los siguientes 30 años, la microbiología no estaba en desarrollo en ese momento de la historia.

Así que el doctor, lejos de rendirse porque no encontraba la fuente de infección a través del microscopio, se dedicó a observar los patrones de vida, movimiento y muerte del barrio y crear un mapa que acabara llevándole hasta el foco principal. Y para esto obtuvo la ayuda de William Farr, estadista que había registrado las muertes ocurridas durante esos días. Snow consiguió, aunque Farr no creía mucho en la teoría del médico, que este incluyese, además de la edad y el sexo en la estadística, el origen del agua de consumo.

Por su parte, Whitehead comprobó cómo el rumor de que la culpa del brote era de las nuevas cloacas que se habían creado y a su vez removidos los restos de la Gran Peste de 1665 eran los culpables de la enfermedad. La teoría miasmática estaba también imbuida en la población.

Mientras, en 1848 se había aprobado la Ley para la Eliminación de Molestias y la Prevención de Enfermedades, siendo “molestias” los excrementos, problema que ya era conocido en Europa entera.

Esta Ley llevaba, entre otros puntos, desviar las aguas fecales al Támesis. La idea era básicamente que si importaban guano del exterior para usarlo como fertilizante, porque no usar la “producción propia” que además haría que los peces del Támesis fueran más grandes. Un plan sin fisuras. Que acabó con la vida de 15.000 londinenses en poco tiempo.

Lo que John Snow tenía muy claro es que si atacaba al intestino, tenía mucho más que ver el brote de cólera con los hábitos alimenticios de los londinenses, de la clase que fuera porque afectaba a todas, antes que la teoría miasmática. Y a su vez, tenía casi la certeza de que el brote venía del surtidor de Broad Street, por mucho que el resto estuviese en su contra.

Al mismo tiempo, William Farr, estadista, publicaba en los periódicos los fallecimientos del cólera del día. Whitehead y Snow se dieron cuenta de la importancia que tenían estas estadísticas para su trabajo de investigación y le pidieron que las afinara más, incluyendo las calles en las que se habían cometido las defunciones.

Y así empezaron a trazar el mapa de la enfermedad; mientras el barrio se iba quedando desalojado ante el terror a la epidemia, Snow se dedicaba a ir casa por casa donde había entrado la enfermedad para conocer los hábitos de las personas fallecidas y acercarse así al nexo que las unió fatídicamente. Visitó cientos de casas en tan solo una semana, y consiguió reducir el brote los días siguientes pues en cada entrevista comentaba su teoría sobre el surtidor infectado; todas esas familias dejaron de coger el agua de la fuente inmediatamente.

El 8 de septiembre, una semana después de que se iniciara el brote salvaje, consiguió convencer a la Junta de Gobernadores de que había que retirar la palanca del surtidor de Broad Street y frenar los contagios. Y así fue, aunque se dieron varias muertes durante las dos semanas después a la retirada de la palanca, el brote más fuerte, que en tan solo 15 días había matado a 700 personas que vivían en los aledaños de la fuente, estaba controlado.

Los periódicos obviaron la noticia de la palanca, y para ellos la mejora de las condiciones se debía a que había llovido esos días provocando que las miasmas fueran arrastradas. Y dale molino al burro.

Pero el retirar la palanca de la fuente de Broad Street fue un punto de inflexión en la historia, no sólo por acabar con el brote de cólera más mortífero vivido en Londres hasta entonces, sino que trajo mejoras adaptables al mundo entero.

A su vez Whitehead siguió haciendo las entrevistas entre sus fieles, que en cada historia encontraba cómo la fuente se veía involucrada en algún momento, por lo que en su cabeza la teoría de Snow tomó todo el peso.

Pero quedaba saber cómo había llegado la fuente a contaminarse, porque si encontraban el foco principal sería más fácil erradicarla del todo.

Bajaron a las cloacas y allí encontraron la respuesta: el pozo negro del 40 de Broad Street tenía una filtración hacia el pozo del que manaba el agua para la fuente. Por suerte, sólo la familia Lewis arrojaba sus despojos a ese pozo situado en la parte delantera de la casa, el resto de los vecinos lo hacían a otro en el patio trasero, por lo que la epidemia fue relativamente floja para lo que pudo haber sido.

El sr. Lewis enfermó un día después de la retirada de la palanca, falleciendo a los 11 días. Su mujer tiraba los deshechos al pozo negro, claro. Si no se hubiese retirado la palanca, desde la misma casa que se inició el primer brote mortal, se hubiese desencadenado otro, probablemente más fuerte pues los deshechos de un adulto son mayores que los de un bebé.

“Es posible que ninguno de los dos vivamos para presenciar el día y que ya no se recuerde mi nombre para cuando llegue; pero llegará el día en que los grandes brotes de cólera serán asuntos del pasado; y es el conocimiento del modo en que se propaga la enfermedad lo que determinará su desaparición”

Y así ha sido. Le debemos al afán de investigación de un párroco y un anestesista que hoy en día sea una enfermedad de la que incluso tenemos vacuna, gracias a un español, por cierto, pero esa es otra historia.

John Snow está enterrado en el cementerio de Brompton, en Londres.

Podéis leer toda esta apasionante historia sobre la epidemia de cólera en Londres del siglo XIX en El mapa fantasma, de Steven Johnson publicada por Capitán Swing